Les tremblements de terre et la tectonique des plaques.

Les séisme n'ont pas une répartition aléatoire à la surface de la planète, mais sont répartis selon un patron bien défini. Cette répartition ordonnée vient appuyer la théorie de la tectonique des plaques, particulièrement, en ce qui concerne l'existence de zones de subduction. On retrouve les séismes surtout aux frontières des plaques lithosphériques. De plus, on distingue trois classes de séismes, en fonction de la profondeur où ils se produisent: les séismes superficiels qui se produisent en faible profondeur, soit dans les premières dizaines de kilomètres, et qui se retrouvent autant aux frontières divergentes, c'est à dire le long des dorsales médio-océaniques qu'aux frontières convergentes au voisinage des fosses océaniques; les séismes intermédiaires qui se produisent entre quelques dizaines et quelques centaines de kilomètres de profondeur et se concentrent uniquement au voisinage des limites convergentes; les séismes profonds qui se produisent à des profondeurs pouvant atteindre les 700 km, soit en pratique la base de l'asthénosphère, et qui se trouvent exclusivement au voisinage de limites convergentes.

A la convergence de plaques, les trois classes de séismes se distribuent selon un patron défini. Prenons comme exemple la zone de convergence Kouriles-Japon dans le nord-ouest du Pacifique.

On y voit que les trois classes de séismes se répartissent selon des bandes parallèles aux fosses océaniques: d'est en ouest, séismes superficiels, séismes intermédiaires et séismes profonds. Pour comprendre cette répartition, faisons une coupe (A-B) à la hauteur des Kouriles.

Cette coupe montre que la plaque du Pacifique, à droite, vient s'enfoncer sous la plaque eurasienne, à gauche, provoquant le volcanisme qui forme l'arc insulaire des Kouriles. Là où les deux plaques lithospériques rigides entrent en collision et se courbent, les fractures dans la lithosphère produisent des séismes de faible profondeur. L'enfoncement d'une plaque rigide dans l'asthénosphère plastique ne se fait pas sans ruptures et fractures dans cette plaque, ce qui déclenche des séismes intermédiaires et des séismes profonds. Puisque les séismes ne peuvent être initiés que dans du matériel rigide, cassant, on a ici une belle démonstration qu'il y a bel et bien enfoncement de plaque lithosphérique rigide dans l'asthénosphère, sinon il n'y aurait pas de séismes intermédiaires et profonds. C'est la raison pour laquelle les séismes intermédiaires et profonds sont confinés aux frontières convergentes. La répartition des foyers des trois classes de séismes dans cette plaque qui s'enfonce explique la répartition des épicentres en surface.

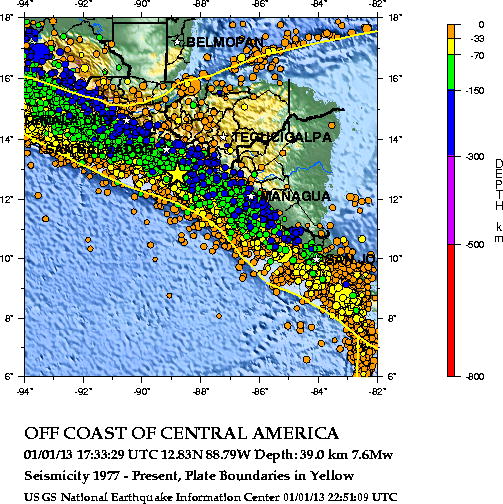

Voici une bonne illustration de ce qui vient d'être dit. Cette carte présente l'historique des séismes au El Salvador. Elle est tirée du site http://neic.usgs.gov/ qui donne beaucoup d'information sur ce séisme du 12 janvier 2001 et que vous êtes invités à visiter. Elle montre la répartition des séismes en fonction de leur profondeur

Pouvez-vous identifier les plaques tectoniques impliquées (il y en a trois, délimitées par les traits jaunes)?

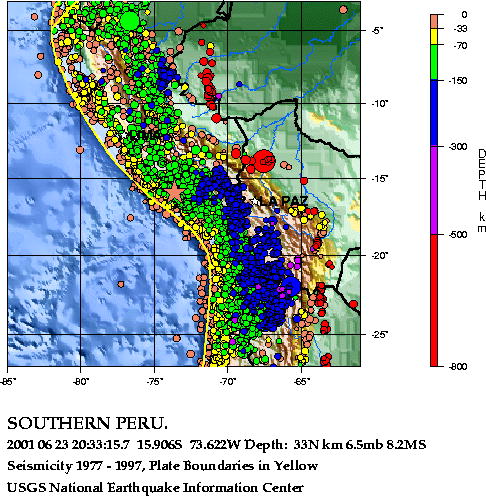

Cette autre carte, tirée du même site internet, présente l'historique des séismes dans le sud du Pérou. La région d'Arequipa, à quelques 750 km au sud-est de Lima, la capitale a connu, le 23 juin 2001, un séisme qui se classe parmi les plus grands (magnitude de 8,1 sur l'échelle de Richter). Sa localisation est indiquée par l'étoile.

La carte présente les séismes en fonction de leur profondeur. Comme pour la carte précédente, pouvez-vous identifier les plaques tectoniques impliquées et le contexte tectonique? Pouvez-vous expliquer cette distribution des épicentres des séismes?

A la divergence de plaques, la lithosphère océanique dépasse rarement les 10-15 km, ce qui fait qu'il ne peut y avoir que des séismes superficiels. Les mouvements qui se produisent sous la lithosphère (convection) se font dans une asthénosphère plastique et par conséquent ne peuvent engendrer de ruptures.

Même si la grande majorité des séismes se situe aux frontières de plaques, il n'en demeure pas moins qu'on connaît de l'activité sismique intraplaque, c'est à dire à l'intérieur même des plaques lithosphériques. Par exemple, les séismes associés aux volcans de points chauds sur les plaques océaniques sont communs (voir au point 1.3.2). Il y a aussi des séismes intraplaques continentales, plus difficile à expliquer. Un cas près de nous est la séismicité de la région de Charlevoix, au Québec.